[중앙일보] [이광형의 퍼스펙티브] 보잉·GE의 어설픈 데이터 경영, 몰락 자초했다

저작권자 ⓒ 중앙일보(https://news.joins.com)무단전재 및 재배포 금지

관련기사 바로가기

이광형 KAIST 총장, 리셋 코리아 4차산업혁명분과장

“보잉이 아니면 나는 가지 않겠다(If it’s not Boeing, I’m not going).” 미국 보잉에 가면 이 문구가 들어간 티셔츠와 컵을 판다고 한다. 그런데 요즘에는 이런 말이 유행한다. “보잉이면 내가 가야 하나(If it’s Boeing, should I be going)?” 이번 주말 캐나다 출장을 떠나는 나에겐 유난히 신경이 쓰인다. 108년 역사의 세계 1위 항공기 제조사 보잉의 현재 모습이다.

최근 몇 년간 사고를 연발하던 보잉은 올해만 해도 날아가던 항공기에 구멍이 뚫리고 항공기 이륙 도중 엔진 덮개가 떨어져 나가기도 했다. 상식적으로 이해하기 어려운 사고들이 계속된다. 이제 후발주자인 유럽의 에어버스에 비해 주문량·인도량·시가총액 등에서 모두 밀리고 있다. 100년 이상 세계 항공 기술을 선도해 온 보잉이 어쩌다 이 모양이 됐나.

중요한 의사 결정서 엔지니어 배제한 보잉, 잦은 사고로 위기

132년 역사의 GE는 핵심 경쟁력인 기술력 잃은 뒤 내리막길

“첨단기술 좋아하지 말라”던 김우중 대우 회장, 결국 그룹 해체

경영 효율화란 이름으로 제2의 보잉·GE 되지 않도록 경계해야

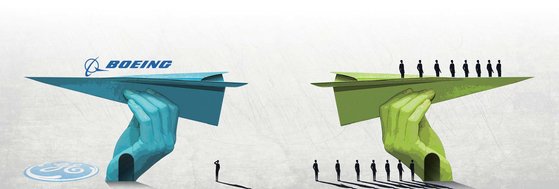

결론부터 말하면 엔지니어 중심의 회사였던 보잉이 숫자만을 좇다가 이렇게 됐다는 것이다. 엔지니어들을 중요한 의사 결정에서 배제하고 재무 전문가들이 회사 경영 권력을 잡으면서 벌어진 일이라는 것이다. 결국 기술력과 안전이 핵심 경쟁력인데 이런 부분을 소홀히 하면서 회사가 위기에 처하게 됐다는 지적이다.

보잉의 오늘을 이해하기 위해서는 제너럴 일렉트릭(GE)의 전설적 최고경영자(CEO) 잭 웰치를 소환해 봐야 한다. 웰치는 1981년부터 2001년까지 20년간 GE를 혁신적으로 이끌었다. 실적이 안 좋은 부분은 과감하게 매각하고 인수합병(M&A)을 통해 회사 가치를 올렸다. 그의 경영 철학은 회사의 시장 가치를 올려 주주 이익을 극대화하는 것이었다. 실제로 이 방식은 크게 성공했다. 그의 성공 요인은 과감한 구조조정과 금융 부문의 확장이었다. 웰치가 은퇴할 무렵 GE 전체 매출의 40%, 이익의 60%를 금융 부문이 차지했다.

그러나 2000년대에 들어서자 그의 성공 요인들이 GE의 발목을 잡기 시작했다. 2008년 미국의 금융위기 이후 GE캐피털 부문이 그룹 전체를 뒤흔드는 부실 덩어리가 되고 말았다. 그룹 전체의 근원적 경쟁력이던 기술력을 상실한 뒤 GE는 내리막길을 걸을 수밖에 없었다. GE의 주가는 2000년의 정점 이후 약 20년 만에 5분의 1토막 이하로 쪼그라들었다. 2018년에는 다우지수를 구성하는 30개 종목에서도 퇴출당했다. 결국 지난 4월 초 GE는 세 개 회사로 분할돼 132년의 역사를 마감하고 말았다.

2차 세계대전 후 보잉과 함께 항공기 제조 시장에서 경쟁하던 맥도널드 더글러스(MD)는 경영 악화에 시달렸다. 이런 회사에 구원투수로 GE에서 27년간 재직한 해리 스톤사이퍼가 CEO로 투입됐다. 스톤사이퍼는 웰치식 경영 방식을 채택해 과감한 구조조정을 하고 데이터 기반의 경영을 시작했다. 한때 맥도널드 더글러스 주가가 네 배나 오르며 성공이란 평가를 받았다. 1997년에는 좋은 값에 회사를 보잉에 흡수시켰다. 그러면서 스톤사이퍼를 포함한 GE 출신 임원들이 보잉에 진출했다. 기술이나 생산보다 금융이나 아웃소싱을 중시하는 GE식 경영방식을 활용한 사람들이 승승장구하기 시작했다. GE 출신 스톤사이퍼는 보잉의 CEO가 됐다.

그 뒤 20년간 보잉은 세 명의 GE 출신 CEO가 회사를 이끌었다. 실적이 좋지 않은 부문은 과감히 아웃소싱하고 실적이 잘 나는 금융부문을 확대했다. 실적을 내지 못하는 사람은 회사 내에서 발언권이 없었다. 데이터에 의한 실적 평가가 어려운 연구개발과 생산 부문, 품질관리 부문은 제대로 인정받지 못했다. 제품의 품질이나 생산 과정의 문제점을 지적하는 일은 환영받지 못했다. 생산 과정에서 문제점을 지적한 사람을 해고하거나 징계하기도 했다. 이런 사실은 최근 미국 의회 청문회에서 폭로됐다.

데이터 기반 실적을 내지 못하는 숙련된 엔지니어들은 설 자리가 없었다. 결국 심각한 항공기 품질 저하로 이어질 수밖에 없었다. 비행 중에 문짝이 떨어져 나가고 엔진 뚜껑이 날아가는 사고의 이유가 이제야 이해가 된다. 현재 보잉의 CEO인 데이브 칼훈은 올해 말 사임하겠다고 발표했다. 제품 품질과 안전보다는 주주 이익을 우선시하는 웰치의 경영방식이 결국 보잉을 몰락의 길로 몰아가고 있는 것으로 보인다.

외환위기 시절인 1999년 대우그룹이 부도 처리되면서 해체됐다. 많은 사람이 그 원인에 대해 논하고 있다. 금융위기 속에서 긴축 경영을 하지 않아 부도를 냈다는 것이 거의 정설처럼 들린다. 일부는 정부가 자금줄을 막아 대우그룹이 부도를 냈다는 말도 한다. 그러나 나는 보다 근원적인 곳에 원인이 있다고 생각한다.

1994년께로 기억한다. 전북 전주에서 산업공학회와 경영과학회 합동 학술대회가 열렸다. 이 자리에 김우중 대우 회장의 기조연설이 있었다. 연설 중에 귀를 의심하게 하는 내용이 있었다. “여러분들 첨단기술 너무 좋아하지 마세요. 기술은 필요할 때 사 오면 됩니다. 현재 우리가 가지고 있는 기술로 세계 시장에 얼마든지 팔 수 있습니다. 세상은 넓고 할 일은 많습니다.” 그 뒤 김 회장이 비슷한 말을 했다는 언론 기사를 가끔 볼 수 있었다. 그러고 보니 대우에서 나오는 것은 첨단 제품이라기보다 기존 제품을 조금씩 변형해 만든 것이었다. 당시 원천 설계기술을 확보하기 위해 분투하던 삼성·현대와는 매우 다른 모습이었다.

지금은 휴대전화 단말기 사업을 정리한 A사는 한때 이 사업의 강자였다. 2000년대 중반까지만 해도 A사 단말기는 핀란드 노키아나 삼성전자와 함께 세계 3대 휴대전화로 불릴 정도였다. 지금도 기억이 새로운 초콜릿폰·프라다폰·싸이언 등이 당시 A사의 히트작이었다.

2007년 미국 애플이 스마트폰을 출시할 즈음 A사에는 B부회장이 취임했다. B부회장은 데이터 중심의 경영방식을 추구했다. 외부 컨설팅 업체의 자문을 토대로 경영 합리화를 추진했다. B부회장은 A사를 마케팅 선도 기업으로 만들겠다는 파격적인 선언을 했다. 기존의 기술 중심 경영에서 실적이 잘 나오는 마케팅 중심 전략을 취한 것이다. 실제로 연구개발(R&D) 비중은 줄어드는 반면 마케팅 비용은 대폭 늘어났다.

2007년 애플이 아이폰을 출시해 휴대전화 시장을 흔들었다. 삼성은 이것이 대세라고 생각하고 곧바로 애플과의 경쟁에 뛰어들었다. 그러나 A사는 큰 흐름을 읽지 못하고 기술 개발의 타이밍을 놓쳤다. 그 정도의 변화는 마케팅으로 커버할 수 있다고 생각한 듯하다. 뒤늦게 스마트폰을 출시했지만 이미 시장은 애플과 삼성이 장악한 뒤였다. 결국 A사는 2021년 휴대전화 단말기 사업에서 철수를 선언했다.

오늘날 삼성에도 여러 가지 어려움이 나타나고 있다. 핵심은 인공지능(AI)에 인한 환경 변화 때문이다. 현재 엔비디아가 주도하는 AI 반도체 연합에서 삼성의 위치가 모호하다. AI용 메모리 반도체로 간주하는 고대역폭 메모리(HBM) 경쟁에서 SK하이닉스에 크게 뒤지고 있다. 학계에선 이미 HBM 반도체 기술이 차세대 기술로 주목받고 있었다. 삼성은 2019년 HBM 연구팀을 해체해 버렸다. 불확실한 곳에 굳이 투자할 필요가 없다고 생각한 듯하다. 비슷한 시기에 삼성은 종합기술원을 축소해 사업부에 배속시켰다. 기초연구보다 사업에 직결되는 제품에 집중하라는 메시지로 보인다. 이런 일이 있으면 직원들은 새로운 시도보다 하던 일을 열심히 하게 된다. 경영 효율화를 지상 목표로 추구하던 회사들의 행보와 비슷해 걱정된다. 기초를 튼튼히 해야 변화에 대응할 수 있다며 종합기술원을 세웠던 창업자의 철학이 새롭게 보인다.

대학도 마찬가지다. 대학의 본질은 교육과 연구다. 그중에서도 교육이 첫 번째다. 그런데 가끔 연구가 교육보다 강조되기 쉽다. 연구에 반해 교육의 성과는 데이터로 평가하기 어렵기 때문이다. 세계 대학평가 방식을 보면 주로 연구 내용을 중시한다. 또한 연구비를 많이 벌어와야 학교 재정이 좋아진다. 그러다 보니 학교 경영자는 본질인 교육보다 연구에 관한 말을 자주하기 쉽다. 바로 현재 대학 경영자가 스스로 경계해야 할 점이다. 필자도 지난주 회의에서 교육 이야기는 안 하고 연구 이야기만 한 것 같다. 혹시 나도 지금 경영 효율화라는 이름으로 또 다른 GE와 보잉을 만들고 있는지 돌이켜 봐야겠다.

이광형 KAIST 총장·리셋 코리아 4차산업혁명분과장